|

Die

Strecke

Genthin - Milow

(Havel) der

Genthiner

Kleinbahn AG

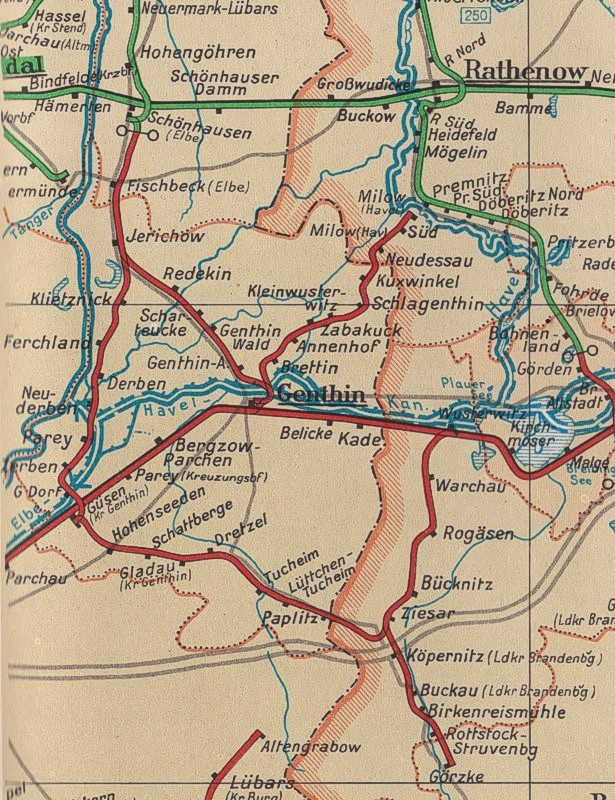

Das Netz der Genthiner Kleinbahn

(die Strecke nach Sandau im Norden

des Netzes ist auf diesem Ausschnitt

nicht vollständig enthalten)

Ausschnitt aus der

Eisenbahn-Verkehrskarte der

DDR, MfV-Arb 1/67, 1. Auflage ("Nur

für den Dienstgebrauch!")

Repro: © H. M. Waßerroth

Die Verabschiedung

eines Gesetzes im

preußischen Landtag

im Jahre 1892, das

den Bau von

sogenannten Bahnen

unterster Ordnung

oder Kleinbahnen

durch vereinfachte

Bau- und

Betriebsvorschriften

sowie ab 1895 auch

durch

Staatsbeihilfen für

die Kreise

finanzierbar machte

und somit endlich

ermöglichte, traf im

Jerichower Land auf

offene Ohren. Daraufhin versammelten

sich 1893

in

Genthin

Eisenbahninteressierte unter

Vorsitz von Graf

Henning

von Arnim - Schlagenthin,

die den Kreistag von

der Notwendigkeit

von Eisenbahnen im

Jerichower Land zu

überzeugen

versuchten. Geplant

war aus

Kostengründen eine

Schmalspurbahn mit

750 mm Spurweite.

Der inzwischen

gegründete Ausschuss

legte im August 1894

einen Entwurf vor.

Dieser hatte die

unentgeltliche

Hergabe von Grund

und Boden sowie die

Zusage des

Kreistages zur

Übernahme von

Stammaktien zur

Bedingung. Im

Dezember 1895 fasste

der Kreistag den

Beschluss zum Bau

einer Normalspurbahn

von Genthin nach

Schönhausen (Elbe)

und von Genthin nach

Milow (Havel). Die

Ausführung der

Planungen wurde dem

Ausschuss

übertragen. Im

Sommer 1896 begannen

die

landespolizeilichen

Bereisungen der

vorgesehenen

Strecken, Bauausführung und

Betriebsführung

übernahm die Firma Lenz

& Co. mit Sitz in

Berlin.

Die Gründung der

Genthiner

Kleinbahn-Actiengesellschaft

erfolgte am 22.07.1898 mit einem

Stammkapital von

1.693.000 Mark.

Davon übernahm der

preußische Staat und

die Provinz Sachsen

Aktien von je

460.000 Mark, der

Kreis Jerichow II

Aktien von 270.000 Mark.

Nach der Gründung

der Genthiner

Kleinbahn AG und der

Vergabe von Bau und

Betrieb an die Firma

Lenz & Co. begannen

Anfang November 1898

die Erdarbeiten bei

Genthin und

gleichzeitig bei

Jerichow. Im Winter

ruhten die

Bauarbeiten und

konnten erst Ende

Februar 1899 wieder

aufgenommen werden.

Durch die Hilfe der

Eisenbahnpioniere,

die die Bauabteilung

von Lenz & Co. auch

bei den

Oberbauarbeiten

unterstützten ging der Bau

der Strecken

zügig voran, denn

die Eisenbahnpioniere

hatten auch über den

Plauer Kanal (dem

späteren

Elbe-Havel-Kanal)

bei Genthin eine

provisorische Brücke

gebaut und das

übrige Gelände bot

keine größeren

Schwierigkeiten. So

konnten die beiden

Kleinbahnen in sehr

kurzer Zeit und

rechtzeitig zur

Rübenkampagne 1899

fertiggestellt

werden.

Behelfsbrücke bei

Genthin auf einer am

27.08.1899

gelaufenen Postkarte,

Foto: unbekannt

Der Dammschüttung

durch Feldbahnen

folgten unmittelbar

die

Arbeitszüge für den

Bau der Strecke.

Als die

Brücke über die

Hauptstremme bei

Zabakuck

fertiggestellt war,

legte man anstelle

des schmalspurigen

ein regelspuriges

"fliegendes" Gleis

in die 2 km von der

Strecke entfernte

Kiesgrube bei

Schlagenthin, um von

hier aus ohne das

lästige Umladen den

Kies auch zu anderen

Bauabschnitten

transportieren zu

können.

Nach der Abnahme der

Strecke Genthin –

Schönhausen

entschloss man sich,

diese am 25.10.1899

offiziell in

Betrieb zu

nehmen, obwohl

die Milower Strecke

noch nicht fertig

war. Zu

den Verzögerungen

bei der Eröffnung

der rund 20 km

langen Milower

Strecke kam es durch

Schwierigkeiten beim

Bau der

Schlagenthiner

Stremmebrücke und

beim Grunderwerb in

Brettin.

Der eigensinnige Herr

von Bonin auf Brettin

weigerte sich, sein Land

für den Bahnbau

herzugeben.

Noch im

Juni 1899 verwehrte

er die

Bauerlaubnis und

drohte damit auch

die pünktliche

Fertigstellung der

Schönhauser Strecke

zu gefährden, da der

Kies aus

Schlagenthin hier

dringend gebraucht

wurde.

Kiesgrube bei

Schlagenthin mit Lok

Hohenzollern 1103

Baujahr 1899 Typ d

Lenz & Co., Slg:

R. Richter

†, Foto:

unbekannt

Die große

Einweihungsfeier

am 25.10.1899 musste allerdings

verschoben werden,

denn Graf von

Wartensleben war an

diesem Tage

verhindert. Sie fand

so erst am

17.11.1899 statt, aus

Anlass der

landespolizeilichen

Abnahme der Strecke

Genthin – Milow.

Neben dem Landrat

nahmen der

Regierungspräsident

von Arnstedt, der

Genthiner

Bürgermeister Winter

und weitere

Persönlichkeiten

teil. Bereits zu

diesem Zeitpunkt

wurde die

Weiterführung der

Milower Strecke über

die Havel und der

Anschluss an die im

Bau begriffene

Brandenburgische

Städtebahn mit ihrem

nur 1,5 km entfernt

liegenden Bahnhof

Premnitz gefordert. Die

Anbindung hätte der

Milower Strecke eine

Bedeutung für den

Verkehr zwischen den

Provinzen

Brandenburg und

Sachsen gegeben und

ein

zusammenhängendes,

bis nach Berlin

reichendes Klein-

und Privatbahnnetz

geschaffen.

Da bei der

landespolizeilichen

Abnahme der Milower

Strecke keine wesentlichen

Mängel, aber noch

diverse Provisorien festgestellt

worden waren, die

erst abgestellt

werden mussten,

konnte der

fahrplanmäßigen

Verkehr hier am

27.11.1899

aufgenommen werden,

gerade

noch rechtzeitig zur

jährlichen

Rübenkampagne.

Eine am 07.05.1900

gelaufene Postkarte

von Milow mit

Bahnhofsansicht,

Foto: unbekannt

Die Züge

nach Milow nutzten

bis zum

km 2,2 die Strecke

nach Schönhausen.

Erst als 1922 bis 1924

der sogenannte neue

Durchstich des

Plauer Kanals gebaut

wurde, musste die

Zufahrt zur

Zuckerfabrik an die

Milower Strecke verschwenkt werden.

Da die alte

Anbindung auch

betrieblich nicht

mehr den

Anforderungen

entsprochen hatte,

wurde hier ein

großzügiger

Übergabebahnhof

gebaut, auch weil

zwischen altem und

neuem Kanal nicht

genug Platz gewesen

wäre. Von diesem

Übergabebahnhof

existiert heute nur

noch der hohe Damm,

auf dem die

Übergabegleise und

westlich davon das

Gleis der Milower

Strecke lagen.

Weiter in Richtung

Brettin sind noch

heute

Gleise vorhanden,

die aber von keinem

Zug mehr erreicht

werden können.

Ab der

Betriebsstelle

Genthin Z

(Zuckerfabrik) führte

ein Verbindungsgleis

auf einer zweiten

Brücke zurück in die

Zuckerfabrik.

Gleichzeitig zweigte

hier ein Gleis ab,

das am Kanal entlang

den heute

ebenfalls

stillgelegten

Industriehafen

anschloss.

Luftaufnahme der

Betriebsstelle Genthin

Z um 1924, Foto:

unbekannt, Quelle: Slg. Kreismuseum Jerichower Land,

Genthin

(links die

Zuckerfabrik am

alten Plauer Kanal,

links unten der

Übergabebahnhof für

die Zuckerfabrik und

die Strecke nach

Milow (Havel),

rechts unten die

Strecke nach

Jerichow, oben die

neue Führung des

Plauer Kanals mit

Kleinbahn- und

Bismarck-Brücke)

Blick unter der

Bismarck-Brücke

hindurch zur Brücke

der Genthiner

Kleinbahn, Slg: F.

Barby

†, Foto:

unbekannt

Noch

verbliebenes Gleis

zwischen Genthin und

Brettin, rechts

hinten in den

Büschen waren die

Übergabegleise der

Zuckerfabrik und da

beginnt auch dieses

ehemalige

Streckengleis, den

Anschluss in Genthin

Z gibt es nicht

mehr,

Foto:

14.04.2021,

© H. M. Waßerroth

Bei der Genthin Z

genannten

Betriebsstelle

existierte ab 1949

ein Haltepunk in

Form eines

keilförmigen

Bahnsteiges, der

allerdings nicht für

den öffentlichen

Personenverkehr,

sondern nur für die

Arbeiter der

Zuckerfabrik und des

Henkel-Werkes

bestimmt war. Die

Strecke verlief von

hier aus in

nördlicher Richtung

und legte sich in

einer Rechtskurve

hinter den

langgestreckten Ort

Brettin. Dadurch war

die Haltestelle

Brettin

recht zentral

gelegen. Ein

Ladegleis und das

Fachwerkwartehäuschen

mit verschließbarem

Stückgut- und

Dienstraum für den

Bahnagenten machten

die ganze

Ausstattung der

Station aus. In

alten Tagen kreuzten

Feldbahngleise

zweier Ziegeleien

die Kleinbahn im

Ortsbereich. Ein

etwa 2 km langes

stillgelegtes

Anschlussgleis eines

Militärobjektes

führt noch heute in

ein kleines Wäldchen

nördlich des Ortes.

Auch die Strecke

nach Milow wendete

sich am Ortsende

wieder in Richtung

Norden. Dort wo die

Strecke in einen

Kiefernwald

eintritt, befand

sich nach der

Stilllegung ein

Oberbaulager der

Deutschen

Reichsbahn.

Der Lagerplatz der

Deutschen Reichsbahn

am Streckenende in

Brettin, Foto:

08.1980,

© H. M. Waßerroth

In der Straße

zum Militärobjekt

ist noch zu

erkennen, wo das

Gleis zum Lagerplatz der

Deutschen Reichsbahn

führte, links war

dann der Lagerplatz, Foto:

14.04.2021,

© H. M. Waßerroth

Heutiges

Streckenende vor der Straße

zum Militärobjekt

in Brettin,

das Gleis ist in

Genthin aber nicht

mehr an das

Eisenbahnnetz

angeschlossen, Foto:

14.04.2021,

© H. M. Waßerroth

Bis zur Straße vor diesem

ehemaligen

Lagerplatz liegen

noch heute teilweise

Gleise. Nach

1,5 Kilometern

folgte wieder

offenes Gelände und

die Haltestelle

Annenhof war

erreicht. Sie wurde

vor allem für die

Abfuhr

landwirtschaftlicher

Güter des

gleichnamigen

Vorwerkes angelegt.

Auch in Annenhof

kreuzte eine

Feldbahn im

Bahnhofsbereich die

Kleinbahn. Da es

keinen

Agenturbetrieb gab,

genügte ein

einfaches offenes

Wartehäuschen.

Haltestelle

Annenhof, die

Pflasterung der

ehemaligen

Ladestraße existiert

noch heute, Blick

Richtung Genthin,

Foto:

14.04.2021,

© H. M. Waßerroth

Haltestelle

Annenhof, das

Fundament des

Wartehäuschens und

alte Holzschwellen haben die Zeit

überdauert,

Foto:

14.04.2021,

© H. M. Waßerroth

Nur

wenige hundert Meter

weiter durchquerten die

Gleise erneut ein

Waldstück, das nun

schon zu Zabakuck

gehörte. Am Ausgang

des Waldes lag bis

1919 die

Haltestelle des

einen Kilometer

entfernten Ortes.

Diese war jedoch

sehr schlecht zu

erreichen und wurde

deshalb mit samt

ihres

Stationsgebäudes 500

m weiter nördlich an

die Chaussee nach

Altenklitsche

verlegt.

Dazwischen wurde bei km 8,2 auf der mit 10,28 m

längsten Brücke der

Strecke die Hauptstremme

überquert. Als 1945

die alte

Blechträgerbrücke

durch Sprengung

völlig zerstört

wurde, bauten die

Rottenarbeiter der

Kleinbahn eine

Behelfsbrücke, um

den Verkehr wieder

aufnehmen zu können.

Von der Brücke ist

heute nichts mehr zu

finden.

Auch der neue

Bahnhof Zabakuck

besaß neben

Ladegleis und

Ladestraße nur das

übliche

Stationsgebäude mit

Warte- und

Dienstraum. Erst

1938, als es durch

Witterungseinflüsse

baufällig geworden

war (es stand auf

freiem Feld), baute

die Kleinbahn ein

neues

Empfangsgebäude mit

Wohnung für den

Bahnagenten sowie

mehreren Dienst- und

Nebenräumen. Es ist

mit seinem markanten

Schriftzug Zabakuck,

abgesehen vom

Milower Bahnhof, das

einzig erhaltene

Gebäude der

Stremmebahn. Seit

1940 befand sich am

Ladegleis ein großer

Holzlagerplatz.

Hauptversandgut,

hier wie auch auf

den anderen

Stationen, war

natürlich im Herbst

die Zuckerrübe. Auch

wurden große Mengen

Milch in die

Genthiner Molkerei

verfrachtet.

Das neue

Stationsgebäude von

Zabakuck, Slg: F.

Barby

†, Foto:

unbekannt

Durch die Verlegung

der Zabakucker

Haltestelle folgte

die nächste,

Kleinwusterwitz,

bereits nach nur

einem Kilometer. In

leichtem Bogen vor

dem Ort gelegen,

waren auch hier

neben Ladegleis und

Stationsgebäude für

den Agenturbetrieb

keine weiteren

Anlagen vorhanden.

Ein 1950 geplantes

Anschlussgleis für

ein

Düngemittellagerhaus,

das die

Dorfgemeinschaft

Neuenklitsche am

Bahnhof errichten

wollte, kam nicht

zustande.

Ausschnitt Deutsches Kursbuch

Sommer 1936, 15. Mai bis 03. Oktober,

Repro: © H. M. Waßerroth

Fahrkarte der

Genthiner Kleinbahn, Strecke Genthin - Milow

von 1901, Slg. Kreismuseum Jerichower Land,

Genthin

Halt in

Kleinwusterwitz mit

Lok 74 225 (ex. pr.

T11) zu

Reichsbahnzeiten,

Slg: R. Richter

†, Foto:

unbekannt

Die

Strecke schwenkte

nun etwas mehr nach

Osten und näherte

sich der

Schlagenthiner

Stremme, deren Lauf

sie bis zum

Erreichen der

wichtigsten

Unterwegsstation

folgte. Vor der

Kreuzung mit der

Straße nach

Kleinwusterwitz lag

die Haltestelle

Schlagenthin, in

ihrer Ausstattung

identisch mit der

des Nachbarortes. In

Schlagenthin befand

sich das florierende

Gut des Bahngründers

Graf von Arnim. Die

tiefliegenden

fruchtbaren Äcker

sorgten stets für

ein hohes

Frachtaufkommen an

landwirtschaftlichen

Produkten, waren

jedoch auch oft von

Überschwemmungen

durch den

Elbrückstau

betroffen. Besonders

schlimm war es im

Jahre 1940, als

durch einen

Dammbruch an der

Pareyer Schleuse

sogar die Gleise der

Kleinbahn

unter

Wasser lagen und der

Zugbetrieb mehrere

Tage eingestellt

werden musste.

Unterspülte

Gleise im Frühjahr

1941 bei

Schlagenthin, Slg: R. Richter

†, Foto:

unbekannt

Foto des

Hochwassers bei

Schlagenthin vom

18.02.1941, Foto:

unbekannt,

Quelle: Slg. Kreismuseum Jerichower Land,

Genthin

Zu

DDR-Zeiten stand am

hinteren Ende des

Ladegleises der

Lagerschuppen der

Bäuerlichen

Handelsgenossenschaft

(BHG). Im weiteren

Verlauf überquerte

die Kleinbahn auf

einer einfachen

Blechträgerbrücke

den Stremmearm und

umging westlich den

Ortsteil Neuehäuser.

Hier kam es in den

fünfziger Jahren

mehrfach zu Unfällen

durch Entgleisungen

infolge des immer

schlechter werdenden

Zustandes des

Oberbaus. Jedoch

waren außer

umgestürzter

Lokomotiven und

Wagen keine ernsten

Schäden zu beklagen.

Ehemalige

Kleinbahntrasse mit

der Brücke über die

Stremme in

Schlagenthin, Foto:

08.1980,

© H. M. Waßerroth

Nun durchquerte die

Strecke den

Schlagenthiner

Forst, um vorbei an

den wenigen Häusern

der Kolonie

Hahnenhütten, die

Haltestelle mit dem

so richtig nach

Kleinbahn klingenden

Namen Kuxwinkel zu

erreichen. Auch hier

gab es anfangs ein

Ladegleis, das

jedoch schon in den

fünfziger Jahren

abgebaut wurde und

eine einfache offene

Wartehalle. Dann

machte die Strecke

einen Bogen, um den

kleinen Ort

Neudessau zu

erreichen. Wer heute

die auf dem

ehemaligen Bahndamm

anlegte Chaussee

entlangfährt, kann

die sich zunächst in

einer 90 Grad-Kurve

nach Westen und nach

etwa einem Kilometer

wieder nach Norden

windende

Streckenführung gut

nachvollziehen. Die

Haltestelle

Neudessau lag etwas

abseits des Ortes,

wie dieser mitten in

waldfreiem Gelände

und entsprach in

ihrer Ausstattung in

etwa Kuxwinkel.

Allerdings fand hier

bis zur

Betriebseinstellung

und besonders im

Herbst reger

Wagenladungsverkehr

statt. Vorbei an dem

kleinen Flecken

Wilhelminenthal,

dessen geringe

Einwohnerzahl nicht

für die Einrichtung

eines Haltepunktes

ausgereicht hatte,

hielt das Gleis nun

schnurgerade auf

Milow zu. Kurz vor

der Försterei

trennte es sich von

der begleitenden

Straße und erreichte

in rechtem Bogen die

Haltestelle Milow

Süd. Sie war im

ursprünglichen

Entwurf der Bahn gar

nicht vorgesehen und

wurde erst ein Jahr

nach der Eröffnung

der Kleinbahn

eingerichtet. Doch

im Laufe der Zeit

entwickelte sie sich

wegen ihrer

günstigeren Lage zur

wichtigeren im Ort,

sowohl für den

Personen-, wie auch

für den

Güterverkehr. Die

große Gemeinde Milow

in ihrer jetzigen

Form entstand erst

1914 durch die

Zusammenlegung der

drei Gemeinden Alt

Milow, Neu Milow und

Leopoldsburg. Und so

hieß denn auch die

Haltestelle Milow

Süd bis in die

zwanziger Jahre

Leopoldsburg.

Das Stationsgebäude in

Milow Süd zu

Reichsbahnzeiten, Slg: F.

Barby

†, Foto:

unbekannt

Noch im Jahre 1955

entstand hier ein

vom Ladegleis

abzweigendes

Anschlussgleis für

eine BHG, damals die

wichtigste

Handelseinrichtung

auf dem Lande.

Güterabfertigung und

Fahrkartenverkauf

waren auch hier

einem Bahnagenten

anvertraut. Das

Stationsgebäude

unterschied sich

jedoch von den

anderen der

Stammstrecken, da

der ursprünglich

offene Warteraum

später nicht wie der

Dienstraum

vermauert, sondern

zunächst mit einer

Holzverkleidung

geschlossen wurde.

Erst nach dem 2.

Weltkrieg ist das

Fachwerk ebenfalls

ausgemauert und das

Gebäude später noch

mit einem seitlichen

Anbau versehen

worden. In einer

leichten Linkskurve

führte die Strecke

nun nordöstlich um

den Ort Milow herum und

erreichte nach 20,6

km ihren Endpunkt,

ein ganzes Stück

außerhalb des Dorfes

gelegen an der

sogenannten

Mühlenlanke, einem

Nebenarm der Havel.

Hier befand sich

auch eine kleine

Werft.

Der Endbahnhof

Milow (Havel) um

1900 kurz nach

seiner Eröffnung,

Foto: Bestand Haack,

Genthin, Quelle: Slg. Kreismuseum Jerichower Land,

Genthin

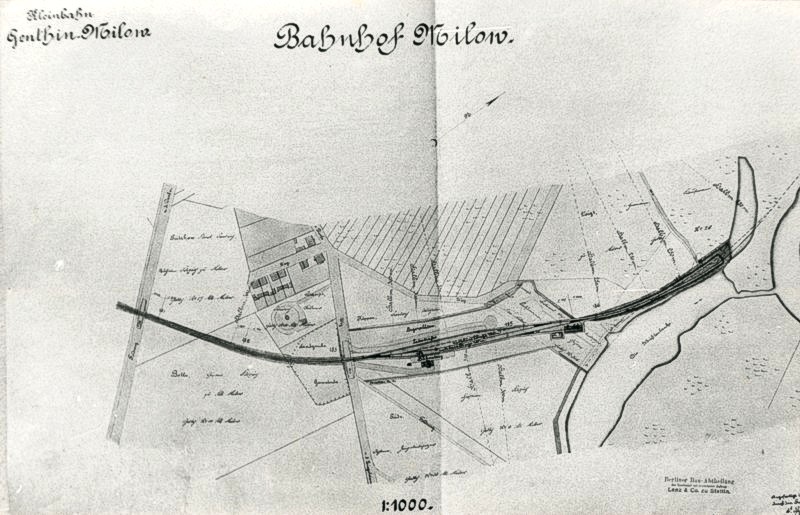

Gleisplan des

Bahnhofs Milow

(Havel) von 1899,

Erstellt:

Bauabteilung Lenz &

Co., Quelle: Slg. Kreismuseum Jerichower Land,

Genthin

50 Jahre lang

hielt sich die Idee,

die Bahnstrecke über

die Havel an die

Brandenburgische

Städtebahn

anzubinden. Kam die Verbindung in der Blütezeit der Kleinbahn nicht

zustande, begann man

ausgerechnet in

den zwanziger Jahren ein

Projekt zu

erarbeiten, dass

eine Anbindung über

die 1917 in Betrieb

genommene Premnitzer

Hafenbahn vorsah.

Neben den

bürokratischen

Hürden, die solch

eine

provinzübergreifende

Kleinbahn zu nehmen

hatte, war natürlich

die Finanzierung der

Havelbrücke der

wesentliche

Knackpunkt des

Projekts. Als sich

schließlich bei den

im Frühjahr 1928

durchgeführten

Vermessungen

herausstellte, dass

man bei der

vorgesehenen Trasse

auf moorigen

Untergrund stoßen

würde und mehr als 8

m tief gründen

müsste, wurde die

Angelegenheit wieder

ad acta gelegt. Nach

dem 2. Weltkrieg

noch einmal kurze

Zeit im Gespräch,

erledigte sich alles

mit der faktischen

Aufgabe der Strecke

Anfang der 1960er

Jahre von selbst.

Ausschnitt

Reichsbahn-Kursbuch Sowjetische

Besatzungszone vom 04.11.1946, Repro:

© H. M. Waßerroth

Das großzügige

Stationsgebäude in

Milow 1943, Slg: F.

Barby

†, Foto:

unbekannt

Der Bahnhof Milow

(Havel) war der

Betriebsbahnhof der

Kleinbahn

Genthin-Milow. Hier

entstand ein mehr

als großzügig

bemessenes

Empfangsgebäude in

Ziegelfachwerkbauweise, das

neben mehreren

Dienstwohnungen in

den oberen Etagen im

Erdgeschoß die

Diensträume und eine

Bahnhofswirtschaft

mit getrennten

Räumen für die II.

und III. Klasse

enthielt. Ein

angebauter

Güterschuppen, ein

Wirtschaftsgebäude

und ein eingleisiger

Lokschuppen, der zwei der

kurzen B-Kuppler

aufnehmen konnte,

komplettierten die

Bahnhofsanlagen.

Der Milower

Lokschuppen hatte

als Besonderheit

eine hintere

Ausfahrt und ein

Stück anschließendes

Gleis, so dass auch

hier Fahrzeuge

abgestellt werden

konnten. Neben dem Haupt- und

dem Umfahrgleis

sowie dem

Schuppengleis gab es

noch ein beidseitig

angebundenes

Ladegleis, von dem

ein kurzes

Stumpfgleis an eine

Kopf- und

Seitenrampe führte.

Die Strecke endete

in einem langen

Ausziehgleis, das am

Lokschuppen vorbei

bis hinunter zu den

Havelwiesen führte.

Ursprünglich führte

von hier aus sogar

ein Anschlussgleis

zu einem kleinen

Hafen an der

Mühlenlanke, das

jedoch bald wieder

abgebaut wurde.

Heute finden sich

von dieser Anlage

keinerlei Spuren

mehr.

Auf den übrigen

Stationen genügten

einfache

Wartehäuschen in der

gleichen Bauweise,

bei Agenturbetrieb

mit separatem

Dienst- bzw.

Stückgutraum.

Als Betriebsmittel

für beide Strecken

der Genthiner

Kleinbahn-Actiengesellschaft

dienten zunächst 4

Lokomotiven von

Hohenzollern, 4

Personen-, 2 Gepäck-

und für den

Binnengüterverkehr

11 Güterwagen,

sämtlich zweiachsig.

Besonders während

der Rübenkampagne

herrschte stets

akuter Wagenmangel.

Mit

Eröffnung der

Zuckerfabrik in

Genthin 1902 stieg

die Menge der

beförderten Güter

von 48.000 t im

Vorjahr auf 107.597

t.

Als erste Loks

wurden 3

Bn2t-Maschinen des

Lenz-Typs "d" 1899

beschafft, wovon

eine Lok alsbald

wieder abgegeben

wurde (Nr. 3). Die

verbliebenen beiden

Loks kamen anfangs

beim Streckenbau zu

Einsatz. Zur

Eröffnung der

Strecke nach Milow

erwarb die Genthiner

Kleinbahn 2 weitere

Loks gleichen Typs,

ebenfalls von

Hohenzollern. Die

Loks trugen die

Betriebsnummern 1

bis 4, Nr. 3II

als Zweitbesetzung.

Diese kleinen Loks

waren wendig,

pflegeleicht, robust

und deshalb bei den

Personalen beliebt.

In Milow war immer

eine Maschine

stationiert. Nach

Übernahme der

Kleinbahn durch die

Deutsche Reichsbahn

1949 wurde der

Lokbahnhof Milow

(Havel) eine

Außenstelle des Bw

Jerichow. Die

Stationierung einer

Lok in Milow wurde

beibehalten, nur

dass nun die

Loktypen immer

wieder wechselten.

1907 beschloss die

Generalversammlung

der AG, den Vertrag mit

Lenz & Co. zu

kündigen. Dessen Aktien

wurden

von Staat und

Provinz übernommen.

Die oberste

Betriebsleitung

hatte von nun an der

Landeshauptmann der

Provinz Sachsen

inne. In dieser Zeit

verkehrten von Genthin

nach Milow täglich

3-4 Zugpaare

als Gmp.

Der noch immer

gut erhaltene

Lokschuppen in Milow, Foto:

08.1980,

© H. M. Waßerroth

Schon nach dem

ersten Weltkrieg

begann der

Niedergang des

Milower Bahnhofs.

Die Restauration

musste schließen und

ab 1928 war er nicht

einmal mehr mit

einem

Bahnhofsvorsteher

besetzt. Ein Agent

wickelte fortan die

Geschäfte ab. In den

freiwerdenden Räumen

wurden weitere

Wohnungen für das

Lokomotiv- und

Zugpersonal

eingerichtet, denn

bis 1949 begannen

und endeten die Züge

stets in Milow. Um

1957 wurde auch die

Agentur aufgelöst

und Milow Süd

alleinige

Güterabfertigungsstelle

im Ort. Im Gegensatz

zu den alten

Jerichower Bahnbauten

sind die Milower

Bahnhofsgebäude noch

fast im

ursprünglichen

Zustand erhalten.

Das

Bahnhofsgebäude in

Milow nahezu im

Ursprungszustand, Foto:

08.1980,

© H. M. Waßerroth

Das

Wirtschaftsgebäude in

Milow ebenfalls nahezu im

Ursprungszustand, Foto:

08.1980,

© H. M. Waßerroth

Durch

die ausbleibende

Industrieansiedlung

blieb der

Güterverkehr auf der

Milower Strecke

stets der einer rein

landwirtschaftlich

geprägten Kleinbahn.

Rüben, Kohle, Dünger

und Grubenholz für

Bergwerke in

Westdeutschland

bildeten die

Haupttransportgüter.

Im Stückgutverkehr

kam so gut wie alles

was zum Leben

gebraucht wurde mit

der Kleinbahn aufs

Land, vom

Heringsfass bis zur

Dachpappenrolle.

Obwohl der Name 1942

in Genthiner

Eisenbahn AG

geändert wurde,

blieb sie rechtlich

jedoch weiterhin

eine Kleinbahn.

Als die

Fronten zum Ende des

Zweiten Weltkrieges

1945 näher

rückten, standen auf

allen Strecken

Eisenbahngeschütze

und der Zugverkehr

brach zusammen.

Eisenbahngeschütz,

vermutlich

Leopold/Robert,

Kaliber 28 cm, bei

Milow Ende

April/Anfang Mai

1945 im Einsatz,

Foto: Slg P. Wittstock

Auch auf der Bahnstrecke Genthin-Milow, nahe des Milower

Berges, kam ein

Eisenbahngeschütz

zum Einsatz. Dieses war auf den Gleisen im Wald

zwischen Cuxwinkel

und Schlagenthin

getarnt und dann

nach Neu Dessau bzw.

in Richtung Milower

Berg gefahren

worden. Das Geschütz

befindet sich heute

im Moskauer

Geschichtspark.

(Einsatz bei Milow

lt. dortiger Infotafel.)

Nach Beendigung der

Kampfhandlungen war die Strecke

an mehreren

Stellen durch

Bombentreffer

unterbrochen und

sämtliche Brücken

entweder durch

Sprengung zerstört

oder wie die Brücke

über den alten Kanal

an der Genthiner

Zuckerfabrik infolge

Überbelastung durch

einen Flakzug

zusammengebrochen.

Auch ein großer Teil

der Fahrzeuge und

Gebäude hatte starke

Beschädigungen

erlitten.

Obwohl die

Verbindung zur

obersten

Betriebsleitung in

Merseburg abgerissen

war, gingen die

Kleinbahner sofort

nach der

Kapitulation wieder

an die Arbeit. Wegen

Mitgliedschaft in

der NSDAP wurden der

bisherige

Betriebsdirektor und

mehrere Angestellte

am 9. Juni 1945

entlassen und die

Leitung dem

Oberbahnmeister

Wiemann übertragen.

Gleise wurden in

kurzer Zeit

erneuert. Mit Hilfe

sowjetischer

Pioniere und

zahlreicher Firmen

gelang es, die

meisten Brücken provisorisch

herzurichten, so

dass bis Mitte 1945

der Betrieb wieder

aufgenommen werden

konnte. Durch

Gleisverlegung ist die intakte

Brücke der Genthiner

Zuckerfabrik,

anstatt der

zusammengebrochenen

Kleinbahnbrücke

genutzt worden und

so ab 16.10.1945 auch

die Verbindung nach

Genthin Süd (Klbf.)

wieder hergestellt

gewesen. Bei Zabakuck

bauten die Rotten

eine Notbrücke aus

Holz.

War für die Loks

keine Kohle

vorhanden, hat man

die Loks sogar bei

Personenzügen mit

Holz gefeuert.

Zum 01.01.1947 übernahm die neu

gegründete Sächsische Provinzbahnen GmbH die

Betriebsführung und ab 16.08.1948 ging die

Verwaltung auf die Vereinigung Volkseigener

Betriebe (VVB) des Verkehrswesens

Sachsen-Anhalt über. Wie alle Kleinbahnen in

der damaligen

sowjetischen

Besatzungszone,

wurden auch die

Genthiner

Kleinbahnen am

01.04.1949 von der

Deutschen Reichsbahn

übernommen.

Der

Personenverkehr war

zunächst auf den

Arbeiterverkehr der

Zuckerfabrik Genthin

und später der

Henkel-Werke

ausgerichtet. Mit

dem Bau der

Pulverfabrik der

Vereinigten

Köln-Rottweiler

Pulverfabriken in

Premnitz, aus der

nach dem 1.

Weltkrieg das große

Chemiefaserwerk mit

bis zu 7000

Beschäftigten

entstand, begann

jedoch eine

Entwicklung, die zu

einer stärkeren

Ausrichtung der

Region und damit

auch des Verkehrs

der Kleinbahn auf

den Ort jenseits der

Havel führte. Bei

der Kreisreform 1952

wurde der Großraum

Milow dann

zwangsläufig auch

dem Kreis Rathenow

zugeordnet. Anfang

der fünfziger Jahre

fuhr man die

"Seidenraupen", wie

die Eisenbahner die

Arbeiter des

Chemiefaserwerkes

nannten, zunächst

mit alten,

klapprigen Bussen

vom Milower Bahnhof

aus nach Premnitz.

Nachdem durch eine

russische

Panzerentladung die

Bahnhofstraße

unbefahrbar geworden

war, avancierte

Milow Süd auch im

Personenverkehr zur

wichtigsten

Betriebsstelle. Da

die Wartehalle zu

klein war, hatten

die Züge nach

Genthin hier stets

20 Minuten

Aufenthalt, so dass

man direkt in den

wartenden Zug

einsteigen konnte.

Bei der Deutschen

Reichsbahn gab es

nachts keine

Betriebsruhe mehr.

So war die Milower

Lok außerhalb ihres

Streckendienstes zum

Rangier- und

Zustelldienst in

Genthin eingeteilt

und nur noch selten

zu Pflegearbeiten im

Milower Lokschuppen.

Der erste Frühzug

war jedoch in der

Regel ein

Triebwagen, der leer

aus Genthin kam.

Nach

Indienststellung der

neuen

Leichtverbrennungstriebwagen

(LVT) ab 1964 wurden

bis zur

Betriebseinstellung

sämtliche Leistungen

im Personenverkehr

von Triebwagen

übernommen.

LVT in der letzten

Betriebszeit in

Milow, deutlich

erkennbar der

schlechte

Gleiszustand,

Foto: unbekannt, Slg

H. M. Waßerroth

Zu Beginn der

sechziger Jahre war

mit den

Generalverkehrsplänen

die Zeit der

Rationalisierung des

Nebenbahnnetzes

herangereift. In den

Reichsbahndirektionen

wurden dazu

Arbeitsgruppen

gebildet, die in

Vergleichsrechnungen

die Kosten

gegenüberstellten

und hier in vielen

Fällen den

Verkehrsträgerwechsel

zugunsten der Straße

propagierten.

Vordergründig sah

man jedoch die

Gelegenheit, mit der

Streckenstilllegung

Arbeitskräfte zu

gewinnen, die auf

anderen

Dienststellen

dringend benötigt

wurden. Hinzu kam,

dass der zumindest

seit Kriegsbeginn

vernachlässigte

Oberbau vor allem

auf den Hauptbahnen

instand gesetzt

werden sollte, wofür

die zentral geplante

Kapazität ohnehin

nicht ausreichte.

Die kleinen

Güterabfertigungen

sollten geschlossen

und die

Flächenbedienung den

Kraftverkehrsbetrieben

übertragen werden.

Der Schüler- und

Berufsverkehr konnte

von Bussen

übernommen werden

und auch der

Individualverkehr

nahm durch die

steigende Zahl von

Autos, Mopeds und

Motorrädern zu. Im

Kreis Genthin traf

es zuerst die völlig

heruntergewirtschaftete

Strecke

Genthin-Milow.

Bereits seit

längerer Zeit war es

durch den desolaten

Oberbauzustand

ständig zu

Schienenbrüchen und

Entgleisungen

gekommen. Angesichts

nötiger

Millioneninvestition

in die Erneuerung

forcierte die

Deutsche Reichsbahn

die Stilllegung der

Strecke. Größere

Instandhaltungsarbeiten

an den Gleisanlagen

erfolgten nicht

mehr, sodass die

Geschwindigkeit von

den vorgesehenen 30

km/h von

Kleinwusterwitz bis

Milow auf 10 km/h

(für Triebwagen auf

20 Km/h) reduziert

werden musste.

Auszug aus dem AzFV Teil II der Rbd

Magdeburg, Ausgabe 1966, gültig vom 1.

Juli 1966 an, Repro: © H. M. Waßerroth

Doch erst 1967 war

der Kraftverkehr

mehr schlecht als

recht in der Lage,

die

Transportleistungen

zu übernehmen. Am

23.09.1967

absolvierte VT

2.09.028 die

Abschiedsfahrt.

Der Güterverkehr auf

der Strecke wurde

noch bis zum

25.05.1968 mit der

im Lokbahnhof Milow

stationierten Lok aufrecht

erhalten. Einen Tag später, am

26.05.1968, erfolgte

die Stilllegung.

Bereits wenige Tage

danach begann eine

kleine Einheit der

sowjetischen Armee

fast ohne jede

Technik mit dem

Aufnehmen der

Gleise. Die Strecke

verschwand bis auf

ein vier Kilometer

langes Gleis. Dieses

Gleis wurde noch bis

etwa 2010 als

Anschlussgleis

weiterbetrieben.

Ende des

Anschlussgleises bei

Brettin am 28.04.1990,

Foto: Chr. Dunger,

Quelle: Slg. Kreismuseum Jerichower Land,

Genthin

Die ehemalige

Trasse ist

stellenweise kaum

noch

nachzuvollziehen,

aber bei genauem

Hinsehen finden sich

oft noch Relikte, Foto:

14.04.2021,

© H. M. Waßerroth

Hier im Wald

zwischen Brettin und

Annenhof eine

Betonschwelle BS 60

von 1961 aus dem

Schwellenwerk

Rethwisch,

Foto:

14.04.2021,

© H. M. Waßerroth

Am 28.04.1990

fanden sich noch

immer Gleisreste in

der Straße am

Bahnhof

Kleinwusterwitz,

Foto: Chr. Dunger,

Quelle: Slg. Kreismuseum Jerichower Land,

Genthin

Lange Jahre Stammlok

auf der Strecke nach

Milow - 89 6481 (ex

OHKB 13, später WHKB

5II) mit

ihrem Personal hier

in Genthin: v.l.

Hermann Polte,

Gerhard Flechner,

Aegidius Bierhansl,

(interessant:

das Gleis im

Vordergrund in

Oberbauart C mit

Einzelbetonstützen

(ES), eingebaut zum

Ende der 1950er

Jahre)

Slg: F. Barby

†, Foto:

unbekannt,

von Reinhard

Richter,

aufbereitet, aktualisiert

und ergänzt von H.

M. Waßerroth

Vers. 1.4.0. vom 07.09.2024

|