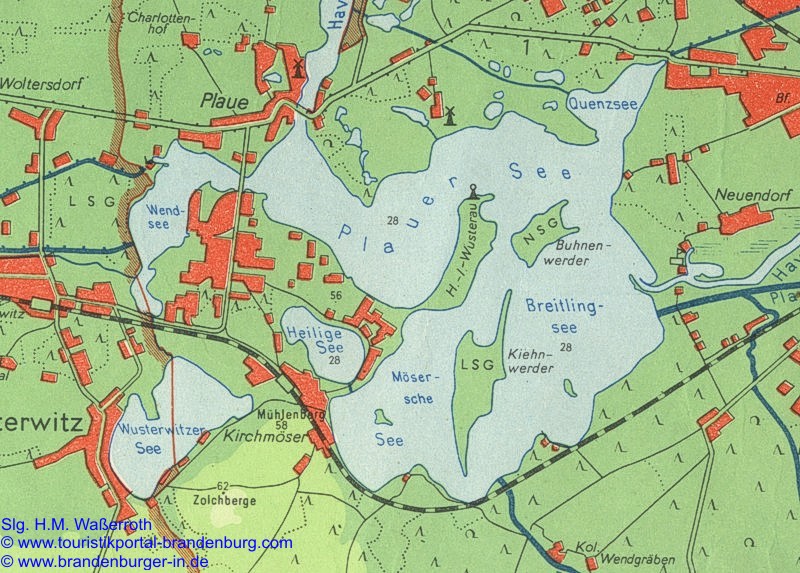

|

Die

Stadtseen

Plauer-, Breitling-,

Möserscher-, Wend- und Quenzsee

Ausschnitt aus einer alten Schulkarte

Brandenburg und Umgebung von 1964, © Slg. H. M. Waßerroth

Das Seengebiet Brandenburger

Havelseen

Die auch als Stadtseen zu

bezeichnenden Seen Quenzsee, Plauer See,

Breitlingsee, Möserscher See und Wendsee bilden

ein einheitliches und zusammenhängendes

Seengebiet mit zusammen fast 16,4 km2

Fläche innerhalb des Stadtkreises von

Brandenburg an der Havel. Westlich des

eigentlichen Stadtgebietes Brandenburgs gelegen,

sind sie eine geographische Trennung zwischen

der eigentlichen Stadt und den Stadtteilen Plaue

und Kirchmöser. Ihre Entstehungsgeschichte

reicht in die Weichseleiszeit vor etwa 19.000

Jahren zurück. Nach dem Abschmelzen des

Gletschers des Brandenburger Stadiums entstanden

sie als Grundmoränenseen.

Dieses gesamte Seengebiet

besitzt mit seinen 4 Inseln; Kiehnwerder als

größte, die kleinere Insel Buhnenwerder als

Naturschutzgebiet wegen ihrer seltenen Gehölze

und die beiden kleinsten Inseln Kälberwerder und

Kanincheninsel einen sehr hohen touristischen

Wert bzw. wird sehr intensiv von den

Brandenburgern als Naherholungsgebiet direkt vor

der Haustür genutzt. Durchflossen wird diese

Seenplatte von dem Fluss Havel und sie gehört

als Bundeswasserstraße zur Unteren

Havel-Wasserstraße.

Badespaß an der Malge

auf einer alten Postkarte um 1928, Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt,

Foto: unbekannt

Als Synonym für dieses

Seengebiet wird meist nur vom Breitling- oder

Plauer See gesprochen, obwohl 5 Seen

dazugehören. Mit 5,13 km2 Fläche ist

der Breitlingsee der zweitgrößte dieser Seen und

wurde 1785 das erste Mal urkundlich als

'Breitlings See' erwähnt.

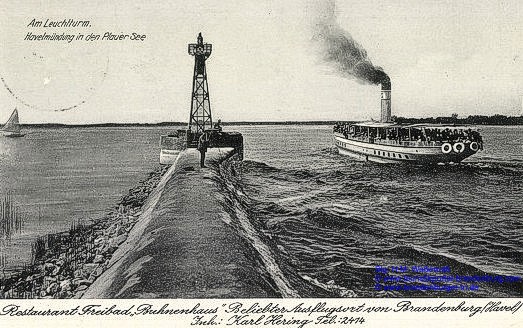

Havelmündung auf einer

alten Postkarte um 1938, Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt,

Foto: unbekannt

In ihn mündet nahe der

bekannten Traditionsgaststätte „Buhnenhaus“ die

Havel. Nur wenige 100 Meter weiter südlich hat

die Plane ihre im 19. Jahrhundert durch

Verlegung künstlich angelegte Mündung. Wie die

Plane, so hat auch die Buckau ihr Quellgebiet im

nahen Fläming. Sie mündet ca. 1 km südwestlich

der Malge in den Breitlingsee. Die Malge ist ein

weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus

bekanntes und beliebtes Ausflugsziel,

Wassersportstützpunkt und Zeltplatz. Nördlich

gegenüber der Malge, einen knappen Kilometer

entfernt, befindet sich die kleine bewaldete

Kanincheninsel. Auch hier gibt es schon seit

vielen Jahren einen Zeltplatz. Östlich dieser

kleinen Insel wurde die tiefste Stelle des

Breitlingsees mit 5,60 Metern gemessen.

Blick von der Malge auf

den Badestrand am Breitlingsee gegenüber der

Kanincheninsel (links im Bild),

13.10.2008,

© H. M. Waßerroth

Blick von der Malge auf

den Breitlingsee, rechts im Bild die

Kanincheninsel,

26.06.2010, © H. M. Waßerroth

Im Westen wird der

Breitlingsees durch die Insel Kiehnwerder vom

Möserschen See getrennt. Die Insel Kiehnwerder

hat mit immerhin ca. 2,5 km Länge und bis 750m

Breite eine Fläche von ca. 12 Hektar (0,12 km2)

und ist die größte Insel in diesem Seengebiet.

Ihre höchste Erhebung misst 38 Meter über NHN,

also ca. 10 Meter über mittlerem Wasserstand des

Sees. Sie ist ein Landschaftsschutzgebiet,

vorherrschend bestanden mit Kiefern und

Mischwald und umgeben von einem Schilf- und

Binsengürtel. Seit etwa 1910 wird sie für die

Naherholung genutzt. Wie schon seit vielen

Jahren, befindet sich auf ihr auch heute noch

ein Campingplatz

Der Mösersche See zwischen

der Insel Kiehnwerder und dem Stadtteil

Kirchmöser bekam seinen Namen von dem Ort Möser

an seinem Westufer, wie Kirchmöser bis 1916

hieß. Er nimmt eine Fläche von fast 3,56 km2

ein und seine größte Tiefe ist mit etwas über 6

Meter angegeben. Die beliebte Ausflugsgaststätte

„Seepavillon“, später umbenannt in „Gränert“,

ist seit Ende der 1980er Jahre Geschichte. Seit

1903 fuhren bis hier her auch Ausflugsdampfer.

Inmitten des Sees befindet sich noch eine

kleine, sehr flache Insel mit niedrigen

Gehölzen, meist Buschwerk, und Wiese bewachsen.

Sie trägt den Namen Kälberwerder.

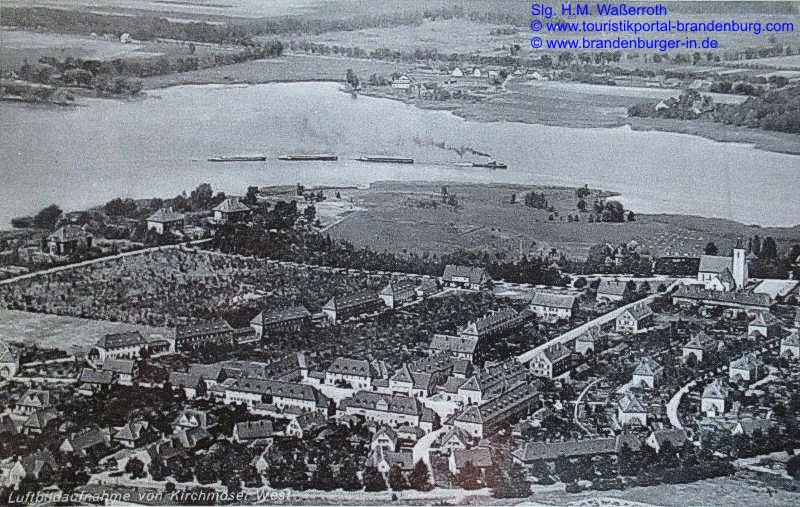

Blick über Kirchmöser

auf einer alten Postkarte um 1942,

Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt,

Foto: unbekannt

vorn Kirchmöser mit

Bahnhof, links der Heilige See, in Bildmitte der

Mösersche See mit der Insel Kälberwerder, dahinter langgestreckt

die Insel Kiehnwerder und dahinter der

Breitlingsee mit der Kanincheninsel

Am Gränert auf einer

alten Postkarte um 1931,

Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt,

Foto: unbekannt

Im Nordwesten an den

Stadtteil Kirchmöser anschließend trennen die

Halbinsel Wusterau und im Norden die Insel

Buhnenwerder den Möserschen See vom Plauer See,

der seinen Namen von dem an seinem Nordwestufer

liegenden Fischerstädtchen Plaue/Havel bekam.

Wie Kirchmöser, wurde Plaue/Havel am 01.10.1952

nach Brandenburg an der Havel eingemeindet. Die

Halbinsel Wusterau und die Insel Buhnenwerder gehören heute zum

Naturschutzgebiet „Buhnenwerder-Wusterau“.

Blick von der Halbinsel Wusterau zur

Insel Buhnenwerder 03.10.2006, © Kotofeij K. Bajun

Streng genommen, müsste man

die Halbinsel Wusterau eigentlich als Insel

bezeichnen, da sie an ihrem südlichen Ende einen

schmalen künstlich angelegten Durchstich vom

Möserschen zum Plauer See hat. Dieser kleine

Graben ist, wenn überhaupt, nur von kleinen

Paddelbooten befahrbar. Aber diese Halbinsel hat

noch eine Besonderheit; am Nordende befindet

sich eine ganz kleine Insel, nur ca. 30 x 50

Meter, 0,15 Hektar groß. Weil dieses Inselchen

nicht die „erforderliche“ Mindestgröße von 0,5

Hektar hat, wird sie auf neueren topographischen

Karten nicht mehr dargestellt. Bei Hochwasser

ist dieses Inselchen eh‘ überschwemmt und dann

ist ihre Lage nur an den 3 auf ihr wachsenden

Bäumen zu erkennen. Von den einheimischen

Fischern wird dieses Eiland „Weidenbusch“

genannt.

Der Plauer See als größter

See der Brandenburger Stadtseen, nimmt eine

Fläche von gut 6,08 km2 ein und hat

eine größte Tiefe von etwa 6,7 Meter. Der Plauer

See beginnt an der Enge zum Quenzsee, grenzt

südlich von Ost nach West an den Breitlingsee,

die Insel Buhnenwerder, den Möserschen See, an

die Halbinsel Wusterau und Kirchmöser. Im Westen

geht er an der Seegartenbrücke in den Wendsee

über. Fast über seine gesamte Länge wird er von

der Havel durchflossen, bis diese östlich von

Plaue den See an der alten Plauer Brücke nach

Norden Richtung Rathenow verlässt. Die untere

Havel-Wasserstraße verlässt hier, der Havel

folgend, diese Seenplatte. Mit dem Wendsee endet

bei Plaue die Bundeswasserstraße

Elbe-Havel-Kanal.

Blick über den Plauer

See zur alten Plauer Brücke,

21.06.2010, © H. M. Waßerroth

Blick von der alten

Plauer Brücke über den Plauer See nach

Kirchmöser,

27.07.2008, © H. M. Waßerroth

Der Wendsee untergliedert

sich in zwei Teile; im Norden den Großen Wendsee

und im Süden den Kleinen Wendsee. Durch eine

Verbindung, die „Fahrt“ genannt, gelangt man am

südlichen Ende des Kleinen Wendsees nach

Unterqueren der Eisenbahnlinie Berlin -

Magdeburg zum Wusterwitzer See. An der Plauer

Schleuse im Nordwesten des Großen Wendsees

mündet eine Reststrecke des Plauer Kanals aus

dem 18. Jahrhundert, der 3,4 km lange

Woltersdorfer Altkanal, etwas weiter südlich der

neue Elbe-Havel-Kanal.

Blick über

Kirchmöser West auf den großen Wendsee auf einer

am 13.05.1940 gelaufenen Postkarte, der

Schleppzug kommt aus dem neuen Plauer Kanal von

der Wusterwitzer Schleuse, Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt,

Foto: unbekannt

Auf Grund jahrelanger

missbräuchlicher Nutzung durch deutsches Militär

und dann durch die sowjetischen

Besatzungstruppen im 20. Jahrhundert wurde der

Wendsee ökologisch schwer geschädigt. Trotz

einer öligen, kontaminierten Schlammschicht auf

seinem Grund sind das Baden und die

touristische Nutzung des Wendsees unbedenklich.

Die Wasserqualität wird regelmäßig überwacht.

Blick auf den großen

Wendsee auf einer alten Postkarte um 1937, Slg. H. M. Waßerroth

rechts vorn die Ausflugsgaststätte

Dorotheenhof am Woltersdorfer Altkanal

Verlag: unbekannt,

Foto: unbekannt

Seinen Namen bezog der See

von der deutschen Bezeichnung für die

ortsansässige slawische Bevölkerung, die von den

Kolonisten seit der Ostexpansion unter dem

Sammelbegriff „Wenden“ zusammengefasst wurde.

Der alte ursprüngliche Name lautete aber

Kiausee. 1294 wird dieser See in einer alten

Urkunde 'Coione' und 1692 'Kiegaue' genannt, was

dem Altpolabischen zugeordnet wird und in etwa

so viel wie mit 'brummen, murmeln' übersetzt

werden kann. Noch heute erinnert in Plaue die

Kiaustraße an den alten Seenamen.

Obwohl erstmals 1249 erwähnt,

ist man sich bei der Namenswahl für den Quenzsee

gar nicht so sicher was die Bedeutung betrifft.

Favorisiert wird die altpolabische Übersetzung

für 'Blume, farbig'.

Der Quenzsee ist mit knapp

0,68 km2 der kleinste See dieser

Seenplatte. Er bildet den südlichen Abschluss

der glazialen Bohnenland-Görden-Rinne und geht

in seinem südlichen Teil in den Plauer See über.

Mit etwa 3,1 Meter Tiefe ist er auch der

flachste See. Seit Eröffnung des Silokanals 1910

ist seine Bedeutung als Hauptschifffahrtsweg

enorm gestiegen. Hier wurde er auch im Laufe der

Zeit, was die Fahrrinne betrifft, vertieft.

Blick über den Quenzsee,

das Ausflugsschiff "Havelfee" kommt aus dem

Silokanal, 16.07.2013, © H. M. Waßerroth

Durch die guten Fischbestände

der Seen ist die Fischerei wohl das älteste

Gewerbe der Region. Die Seen als

'Aal-Hecht-Zander-Seen' klassifiziert, bieten

bis in die Gegenwart den Menschen Nahrungs- und

Lohnerwerb. Viele renommierte Gaststätten der

Gegend haben schmackhafte Fischgerichte von

einheimischem Fisch auf ihrer Speisekarte.

Besonders in Plaue hat die Berufsfischerei noch

heute Tradition. Wer kennt sie nicht, die

beliebten Verkaufsstände der vornehmlich Plauer

Fischer auf Märkten und auch an der Bundesstraße

1? Hier wird immer gern angehalten und Fisch

gekauft – nicht nur von Brandenburgern!

Das Naturschutzgebiet

Buhnenwerder-Wusterau

Wie die umgebenden Seen sind

auch die einzelnen Inseln einschließlich

Buhnenwerder und die Halbinsel Wusterau

eiszeitlichen Ursprungs. Sie sind die Reste

einer Talsandebene, die sich am Ende des

Pleistozäns beim Abtauen der Gletscher der

Weichseleiszeit zum Teil über Toteis ausbildete.

Nach dem Austauen des Toteises blieben die

zwischen verschiedenen Toteisblöcken liegenden

Areale als isolierte Plateaus übrig, die heute

die Inseln bilden. Die verbliebenen Senken

füllten sich mit Wasser und bildeten die

heutigen Seen.

Buhnenwerder und Wusterau

gehören zusammen zum 1,92 km2 Fläche

umfassenden Naturschutzgebiet

„Buhnenwerder-Wusterau“. Mit 63,4 Hektar, bei

einer Länge von 1,7 km und einer

durchschnittlichen Breite von 300 Meter –

maximal 500 Meter, ist die Wusterau etwa doppelt

so groß wie Buhnenwerder mit 32 Hektar, bei

einer größten Länge von 1,19 km und einer

größten Breite von 450 Meter. Das Gelände auf

Buhnenwerder steigt dabei zur Mitte der Insel

nur leicht an, während auf Wusterau immerhin

eine maximale Höhe von 33,8 Meter über NHN

erreicht wird. Zwei mit Birken und Kiefern

bewachsene Plateaus, auf der Nordhälfte der

Halbinsel befindlich, erheben sich hier etwa 5

Meter über Mittelwasser der Seen. Die Südhälfte

ist flaches, holozänes Schwemmland mit

Sumpfwiesen, die zu den Ufern hin durch

Uferwälle begrenzt werden. Durch

Verlandungsprozesse entstand der Anschluss zum

„Festland“ im Südwesten. Umgeben ist Wusterau

durch einen dichten Schilf- und Riedgürtel,

ideal für viele Wassertiere als Schutz- und

Zufluchtsort.

Der Rest, knapp 1 km2

der Naturschutzfläche, entfällt auf

Wasserfläche.

Die Wiesen im Südteil der Halbinsel

Wusterau 03.10.2006, © Kotofeij K. Bajun

Auf Buhnenwerder dokumentieren archäologische

Funde eine zumindest zeitweise Nutzung als

Siedlungsstätte zur Steinzeit und auch aus der

späten römischen Kaiserzeit. Eine dauerhafte

Besiedelung wird aber ausgeschlossen.

Funde aus der Zeit der

slawischen Besiedelung des Brandenburger

Gebietes wurden auf der Westseite Buhnenwerders

wie auch auf Wusterau gefunden. Auch hier geht

man von keiner dauerhaften Besiedelung, eher

einer jahreszeitlich abhängigen Aufenthaltszeit,

aus.

Von 1291 bis 1542 gehörten

die Seen und Inseln zum Besitz des

Zisterzienser-Klosters in Lehnin. Bewirtschaftet

wurde dieser Besitz vorwiegend durch Fischfang.

Hierbei diente die Insel Buhnenwerder den

Fischern des Klosters als zeitweiliger

Aufenthaltsort. Ein noch heute als

„Klosterstelle“ bezeichneter Platz im Westen der

Insel erinnert daran.

Die kargen Sandböden boten

kaum eine Möglichkeit der landwirtschaftlichen

Nutzung. Sie glichen eher einer

Steppenlandschaft. Aber gerade die Wusterau bot

wegen der leichten Zugänglichkeit und ihrer

Vegetation eine Nutzung als Weideland. Auf die

Insel Buhnenwerder als Weidegebiet wurden im 19.

Jahrhundert Schafe und Ziegen per

„Bootstransfer“ gebracht.

Uferzone im Südosten der Halbinsel

Wusterau 29.09.2006, © Kotofeij K. Bajun

Während im 20. Jahrhundert

die Insel Buhnenwerder einer immer mehr

naturverbundenen Nutzung entgegen sah, begann

auf der Wusterau nach dem ersten Weltkrieg die

Verseuchung des Bodens mit Schwermetallen wie

Kupfer und giftigem Quecksilber. Gemäß den

Bestimmungen des Versailler Vertrages wurden in

der nahen Königlich-Preußischen-Pulverfabrik

hergestellte Bombenzünder durch Sprengung

unschädlich gemacht. Bis in Tiefen von 2 Meter

ist das Erdreich der Plateaus verseucht worden.

Grenzwertüberschreitungen in 10 cm Tiefe um das

200fache bis 100.000fache sind nachgewiesen. Aus

Gründen der akuten Gesundheitsgefährdung ist das

Betreten der Wusterau daher seit 2002 verboten.

Die vorgesehene Altlastensanierung ist aber

bisher ausgeblieben.

Von in Kirchmöser

stationierten sowjetischen Soldaten ist 1949 auf

dem ehemaligen Verbrennungsplatz ein rotbrauner

Obelisk als Ehrenmal für 85 in Kirchmöser

zwischen 1941 und 1945

umgekommene

Zwangsarbeiter errichtet worden. Ihre Leichen

hatten die Nationalsozialisten wahllos auf der

Halbinsel vergraben. Nach dem Krieg wurden sie

in einem Massengrab an dieser Stelle beigesetzt.

Heute verfällt das Ehrenmal zusehends.

Der Obelisk auf der Halbinsel Wusterau

03.10.2006, © Kotofeij K. Bajun

Eine weitaus angenehmere

Geschichte im 20. Jahrhundert hat die Insel

Buhnenwerder. Nach 1920 bauten Grundbesitzer

erste Häuser aus Stein. Der Touristenverein „Die

Naturfreunde“ erwarb 1926 ein einen Hektar

großes Grundstück mit Hütte und Kahn für 1150

Reichsmark für seine Mitglieder als attraktives

Wochenendziel mit Unterkunft. Zu den auf der

Insel vereinzelt vorhandenen Pappeln und Kiefern

pflanzte der Verein auf seinem Grundstück Birken

und Waldkiefern.

1928 kaufte der Berliner

Ingenieur Walther Apel die Hälfte der Insel und

begann auf seinem Grundstück mit dem

Gartenbaumeister Jens-Jörg Sörensen aus Marzahne

bei Brandenburg eine intensive parkähnliche

Bepflanzung der noch immer sehr kläglich

bewachsenen Insel. Gepflanzt wurde ein

Grundbestand aus Pionierpflanzen wie die aus

Nordamerika stammende Roteiche, die spätblühende

Traubenkirsche, einheimische Kiefer und Birke,

die sich mit den kargen Bodenverhältnissen

ausgezeichnet zu arrangieren vermochte. Dieser

Bestand wurde durch weitere exotische Gehölze

ergänzt: Pechkiefern, Hakenkiefern,

Jeffreys-Kiefern, Weymouths-Kiefern,

Schwarzkiefern, Bankskiefern, Bergkiefern,

Sumpfeichen sowie europäische, japanische und

sibirische Lärchen.

Nach der Machtübernahme der

Nationalsozialisten kam es zur Enteignung der

der SPD und KPD nahestehenden Naturfreunde und

deren Eigentum ging für 500 Reichsmark an den

Wassersportverein Kirchmöser.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

wurden entsprechend neuer Rechtsauffassung von

der Roten Armee einige von ihr befreite

sowjetische Kriegsgefangene, denen pauschal

Landesverrat und Feigheit vorgeworfen wurde,

unter freiem Himmel auf der Insel Buhnenwerder

interniert. Alle Grundstückseigentümer zogen

sich da von der Insel zurück und nahmen alles,

was brauchbar war, mit. Später nutzte die

Kasernierte Volkspolizei der DDR die Insel

ungeachtet der fortbestehenden

Eigentumsverhältnisse als Übungsgelände. Dabei

wurden die Sommerhäuser Buhnenwerders beinahe

vollständig zerstört. Obendrein veranstaltete

die FDJ Anfang der 1950er Jahre auf der Insel

Sonnenwendfeuer. Nichts desto trotz kümmerte

sich die Familie Kurt Weggen aus Brandenburg

nach einer Übereinkunft mit Herrn Apel privat um

die Pflege der Insel. Mit dem Inkrafttreten des

1. Naturschutzgesetzes der DDR im Jahre 1954 gab

es auch für Buhnenwerder einen Schutzstatus. Die

Insel wurde Teil des Landschaftsschutzgebietes

Brandenburger Wald- und Seengebiet, später dann

„Geschützter Park“. Das Umweltdezernat der Stadt

Brandenburg unterstützte die Arbeiten auf der

Insel materiell und auch der staatliche

Forstwirtschaftsbetrieb half mit Technik. Kurt

Weggens Sohn Michael übernahm 1980 mit seiner

neuen Arbeitsgruppe die Betreuung der Insel.

Seit 1993 arbeitet diese Gruppe als

gemeinnütziger Verein „Naturschutz Brandenburg

e.V.“

Im März 1991 schlug die Stadt

Brandenburg an der Havel Buhnenwerder zusammen

mit der Halbinsel Wusterau als gemeinsames

Naturschutzgebiet vor. Seit 2002 besitzt

Buhnenwerder gemeinsam mit der ihr benachbarten

Halbinsel Wusterau den Status eines

Naturschutzgebietes.

Sie ist Heimat seltener und

wertvoller Pflanzen und Tiere. Sowohl Bewuchs

als auch Besatz ähneln in etwa einander,

wenngleich auch Unterschiede auf der Wusterau

bezüglich der dortigen toxischen

Bodenbeschaffenheit anzumerken sind.

Die Insel Buhnenwerder ist

ein beliebter Anlaufpunkt für Ornithologen. Es

ist gestattet, an der Insel an deren

Nordwestecke gegenüber der Halbinsel Wusterau

anzulegen. Auf der Insel gibt es einen

didaktisch und informativ sehr gut und liebevoll

ausgestatteten, rund um das Eiland führenden

Naturlehrpfad.

|

Name |

Größe |

max. Tiefe |

Mittl. Tiefe |

gr. Länge |

gr. Breite |

|

Wendsee |

111,6697 ha |

4,90 m |

|

2033 m |

1247 m |

|

Plauer See |

608,4756 ha |

̴ 6,70 m |

|

|

|

|

Möserscher See |

355,5138 ha |

gut 6 m |

|

|

|

|

Breitlingsee |

495,6812 ha |

5,60 m (7 m) |

|

k. A. |

k. A. |

|

Quenzsee |

67,6198 ha |

̴ 3,10 m |

|

|

|

|

gesamt |

1638,9601 ha |

|

|

|

|

(Länge und Breite sind effektive Werte)

Stand 03.04.2012, LUGV Brandenburg, Ref. Ö 4

aus verschiedenen Nachschlagewerken

(Wikipedia, Lexikon, Liste der Seen in

Brandenburg u.a.)

überarbeitet und ergänzt von H. M. Waßerroth

nach

oben

vers. 1.3.0. vom 17.07.2016

|